Todo lo que debes saber sobre la terapia con estimuladores de médula espinal

Un poco de historia

La idea de utilizar corriente eléctrica para aliviar el dolor no es nueva. En los años 60, investigadores descubrieron que estimulando eléctricamente ciertas zonas del sistema nervioso se podía alterar la percepción del dolor. Este principio dio lugar a los primeros sistemas de estimulación medular implantables en humanos en 1967.

Desde entonces, la tecnología ha evolucionado enormemente. Hoy en día, los estimuladores medulares son dispositivos sofisticados, mínimamente invasivos y altamente personalizables que se utilizan en hospitales de referencia en todo el mundo.

¿Qué es la neuroestimulación medular?

La neuroestimulación medular consiste en enviar pequeños impulsos eléctricos a la médula espinal, una estructura clave del sistema nervioso que transmite las señales entre el cuerpo y el cerebro. Estos impulsos actúan “interfiriendo” o modulando las señales de dolor antes de que lleguen al cerebro.

El dispositivo que genera estos impulsos se implanta en el cuerpo del paciente y actúa de forma continua o programada, sin producir efectos secundarios sistémicos como los que pueden tener los medicamentos.

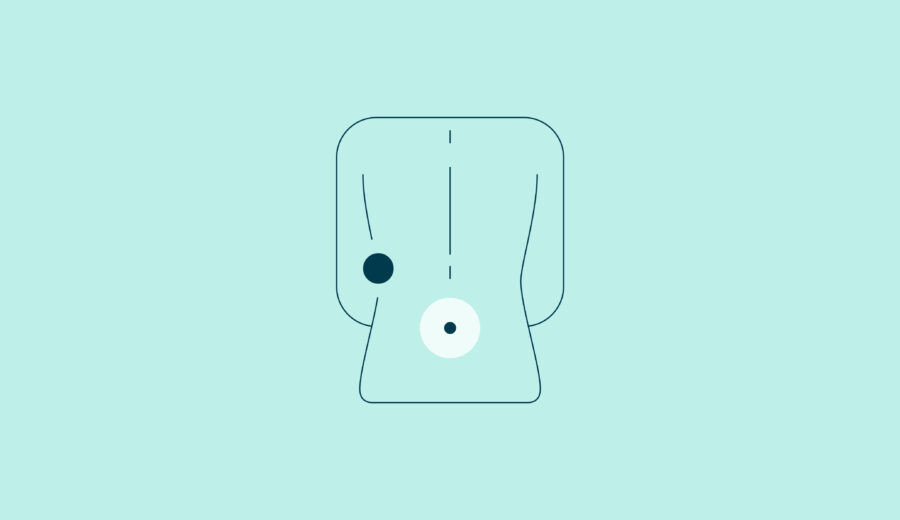

¿Dónde se colocan los electrodos?

Los electrodos se colocan en el espacio epidural, que es una zona anatómica situada justo fuera de la médula espinal y dentro del canal vertebral. En este espacio pasan las raíces nerviosas que transportan las señales sensoriales y motoras.

La colocación precisa de los electrodos en la zona adecuada de la columna (habitualmente a nivel torácico o lumbar) es clave para conseguir un buen resultado. Se realiza bajo control radiológico y normalmente con anestesia local y sedación.

¿Cómo es el dispositivo?

Un sistema de estimulación medular está formado por tres componentes:

1. Electrodos o cables de estimulación: se introducen en el espacio epidural a través de una pequeña incisión y se conectan al generador.

2. Generador o batería: se implanta habitualmente bajo la piel, en la zona abdominal o glútea. Puede ser recargable o no recargable.

3. Controlador externo: el paciente lo usa para encender o apagar la estimulación, ajustar la intensidad o cambiar entre programas preconfigurados.

¿Para quién está indicada esta terapia?

La neuroestimulación está recomendada para pacientes con dolor crónico de tipo neuropático que no ha respondido a otros tratamientos. Algunas de las indicaciones más frecuentes son:

– Síndrome de cirugía fallida de columna (FBSS)

– Radiculopatías crónicas (como ciáticas persistentes tras cirugía)

– Síndrome de dolor regional complejo (SDRC)

– Dolor isquémico refractario

– Dolor de miembro fantasma

– Dolor perineal o abdominal crónico neuropático

Antes de realizar la implantación definitiva, se realiza una fase de prueba temporal (de unos días), en la que se colocan los electrodos y se conecta un generador externo para comprobar si hay alivio significativo del dolor.

¿Qué se puede esperar del tratamiento?

Los estudios muestran que una proporción importante de pacientes logra una reducción del dolor de al menos un 50%, lo que se traduce en:

– Menor consumo de analgésicos (incluidos opioides)

– Mejor descanso nocturno

– Mayor capacidad funcional y actividad física

– Mejora del estado de ánimo y reducción de ansiedad/depresión

Sin embargo, no todos los pacientes responden igual, y por eso la fase de prueba es fundamental para valorar la eficacia en cada caso individual.

¿Cuáles son los riesgos y posibles complicaciones?

Aunque es una técnica segura y mínimamente invasiva, como cualquier procedimiento médico, puede tener riesgos:

Riesgos quirúrgicos inmediatos:

– Infección en la zona del implante (en ocasiones requiere retirada del dispositivo)

– Hematomas o sangrado

– Dolor en la zona de la incisión

Complicaciones tardías:

– Migración del electrodo: puede causar pérdida de eficacia si se desplaza de su sitio.

– “Bolsillo doloroso”: ocurre cuando el generador produce molestias o presión en la zona donde está alojado.

– Fallo del generador o deterioro del cableado.

– Necesidad de recambios: en generadores no recargables, suelen requerirse sustituciones cada 3–5 años. Los recargables pueden durar más de 10 años.

Innovaciones tecnológicas: ¿qué hay de nuevo?

Los últimos años han traído mejoras importantes:

– Dispositivos más pequeños: generadores ultracompactos y discretos que se adaptan mejor al cuerpo.

– Baterías de larga duración: hasta 10–15 años en modelos recargables. Algunos no necesitan recarga diaria, sino semanal o incluso menos.

– Estimulación sin parestesias: nuevas modalidades que no producen la sensación de hormigueo (ondas de alta frecuencia, en ráfagas…).

– Compatibilidad con resonancia magnética (RM): muchos modelos actuales permiten realizar RM bajo ciertas condiciones, algo muy valorado.

– Control a través del móvil: apps que permiten al paciente ajustar su terapia con facilidad.

¿Y si en el futuro no funciona?

Una de las ventajas de la neuroestimulación es que es reversible. Si deja de ser útil, si aparece una complicación grave, o si el paciente lo desea, el dispositivo se puede retirar sin secuelas permanentes.

Además, es posible ajustar los programas de estimulación a lo largo del tiempo, o incluso cambiar el generador manteniendo los electrodos si estos siguen en buen estado.

En resumen

La neuroestimulación medular representa un gran avance en el tratamiento del dolor crónico resistente. No elimina la causa del dolor, pero puede modificar la forma en que el cuerpo lo percibe, mejorando significativamente la calidad de vida.

Si te estás planteando esta opción o te la ha sugerido tu equipo médico, en MIVI te ayudaremos a valorar si es adecuada para ti. El abordaje es siempre individualizado y multidisciplinar, buscando que el tratamiento se adapte a tus necesidades y objetivos.

Nº Colegiado: 414116984

Centros:

El Dr. Isaac Peña Vergara es especialista en Anestesiología y Tratamiento del Dolor Crónico, y ejerce como director de la Unidad de Dolor de MIVI Salud en Huelva y Sevilla.

Actualmente coordina la Unidad Funcional de Dolor Crónico Refractario del Hospital Universitario Virgen del Rocío desde 2018.

Cuenta con una formación amplia: entre otros títulos, posee la especialidad en Anestesiología y Reanimación, un Máster en Tratamiento del Dolor por la Universidad de Sevilla, y el Fellowship in Interventional Pain Practice (FIPP) del World Institute of Pain en Nueva York.